“قرع الطبول في زيارة إسطنبول” للكاتب منير المنيري

د. عبدالله البطيّان يكتب:

غنيمة أخرى تضاف لرصيدي المعرفي الأدبي والثقافي، وخصوصًا في هذا النهج الذي طرأ عليّ، من خلال رحلاتي الأخيرة أدون فيها دقائق الأمور وما يلزم البوح به في خدمة القارئ، نظير ما نلاقيه في حياتنا التي تسارعت لقطاتها، وقيدتنا في إطار الانتاج الاقتصادي مقتضبة منّا الإنسانية.

وحيث معرض الرباط الدولي في جناح المملكة العربية السعودية غنمت بزيادة الكاتب منير المنيري حيث تعرفت عليه بمكتب الوكيل الأدبي والذي من خلاله وبعد تبادل أطراف الحديث والتشارك الإنساني، تكرم بإهداء لهذه النسخة التي أكتب وأنقل عنها، بخط يده معبرًا عن تواصله الكريم وتحابه بالإهداء حيث كتب: إلى الأستاذ عبدالله بن عيسى البطيان، تحية وتقدير على تواصلك إلى جانبي مع تقديري على قسامتك الأدبية، المؤلف منير 2025-04-20.

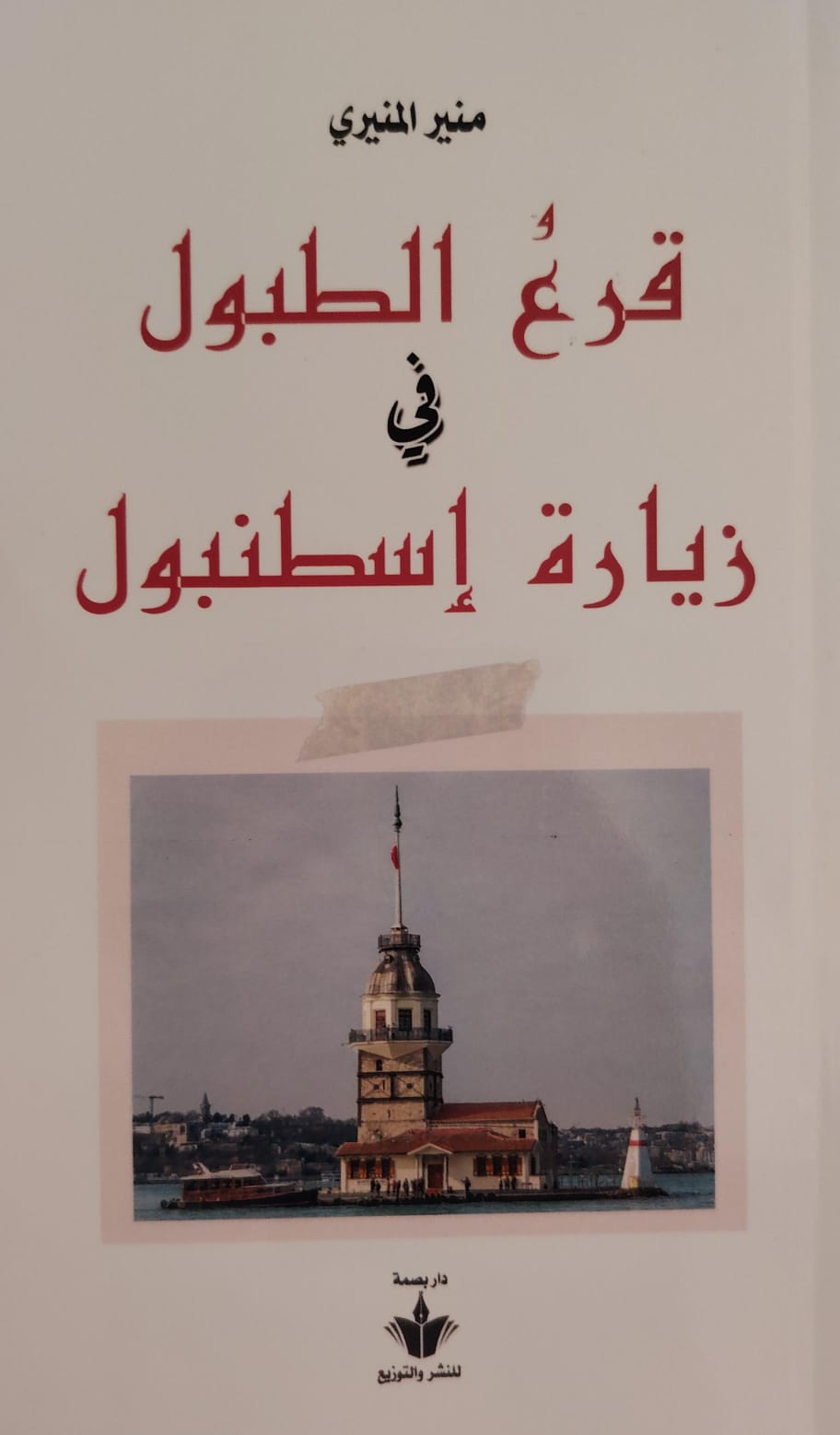

صدرت هذه الطبعة الأولى في 2024م عن دار بصمة للنشر والتوزيع ومن خلال مطبعة ووراقة بلال، لقياس 12*17 cm، ظهر على غلافها صورة برج الفتاة الشهير الواقع فوق جزيرة صغيرة على المدخل الجنوبي لمضيق البوسفور، في مدينة إسطنبول، تركيا، ضم ما بين الدفتين 105 صفحات، ضرب في الفهرسة عشرة طبول: كانت الفاتحة بين مطار محمد الخامس ومطار صبيحة، في الطريق للفندق ليلًا، مساجد أم متاحف، أطباق وأذواق، جنس وأجناس، مؤهلات ومؤخرات، في حضرة الخط والخطاطين، نماذج بشرية، عيد العمال أو عيد المقهورين وختم كتابه في وداع إسطنبول.

قدم إهداءه الخاص كاتبًا:

إلى روح جدتي فاطمة، التي كانت تحضنني بعينيها، وتخشى عليّ من الأسفار.

كتب أ. منير المنيري توطئة قبل قرعه طفل افتتاح كتابه ومن الأجدى أن أنقله للقارئ كيف تحفزه نغمات قرع الطبول العشر كي يتناغم مع طريقتي وما أريده لهذا الكتاب من ترنيمة لكل من يقرأ من خلالي حيث يقول:

لم تقرع الطبول؟ للسلم أم للحرب؟ للبهجة أم للحزن؟ أتقرع عند البدء في الأمر الجلل أم عند ختمه؟، تشير عادات الشعوب إلى تعدد الغايات من قرع الطبول والضرب عليها، هذه الآلات الإيقاعية التي يقال إنها ظهرت بستة آلاف سنة قبل الميلاد، ففي الحضارات القديمة كالسومرية والفرعونية والبابلية كان قرعها المعابد ومجالس الحكمة دليلًا على القداسة والوقار والاتزان الروحي، وتحفيز العقل على الإبداع، وتشجيع الخدم على الأعمال الشاقة، أما عند أهالي أفريقيا من السود والحراطين (وهم جماعة إثنية تستوطن المنطقة المغاربية وخاصة موريتانيا، التي يشكلون حوالي خمسين بالمئة من سكانها، ينحدرون من إفريقيا، كان أجدادهم عبيدًا فلما تحرروا انصهروا في مجتمعاتهم الجديدة، وتصاهروا مع القبائل الأخرى، يقال إن اسمهم مشتق من لفظة أحرار طارئين أو الحر الثاني أو الحراثين لاشتغالهم بالحرث وأعمال الفلاحة). والبيضان (هي القبائل الصنهاجية الأمازيغية بالصحراء الكبرى وما انضاف إليها من القبائل العربية)، فالقرع عند بعضهم كالكلام عند أغلب الشعوب، ينبي المعنى فيه على طريقة القرع ووقته، ولهذا تجد تخاطبهم في القديم مبني على قرع الطبول الخاصة في الغابات والمساحات الشاسعة التي يستحيل فيها التواصل الشفهي.

كما هو عند قبيلة “الأشانتي” التي سكنت غانا، وعند البعض الآخر إيذانا ببدء مناسبة أو احتفال رسمي، كما هو عند قبيلة “الولوف” في السنغال، أما في بعض الدول العربية فيتخذ القرع على الطبل في شهر رمضان شكلًا من أشكال الفرحة والدعاية لهذا الشهر ذي الليلة المباركة التي يفوق العمل الصالح فيها العمل الصالح في ألف شهر، والطبل آلة إيقاعية لا تكاد تغيب عن أي احتفال رسمي أو عسكري او شعبي، خصوصًا لدى الفرق الموسيقية التقليدية المتجذرة في التاريخ، فعندنا في المغرب مثلًا يشكل الطبل خمسين بالمائة أو أكثر في المقطوعات الموسيقية أو الإيقاعية التي تؤديها الفرق التقليدية المرتبطة روحيًا بالزوايا، كالزاوية العيساوية، أو الحمدوشية، أو المنبثقة من النزعة العرقية كفرق “العبيد” الذين يتجمهرون في مواسم خاصة بهم، أو المجموعات الأمازيغية كفرق أحواش في جبال الأطلس الكبير والصغير وأحيدوس في جبال الأطلس المتوسط، ومجموعات الطرب الحساني في الصحراء المغربية، وسواء أدرك الناس أو لم يدركوا، فإن الطبل لا يمكن الاستغناء عنه خاصة في الاحتفالات الشعبية التي ينبغي فيها تحريك مشاعر الناس وأجسادهم، والوصول بهم إلى لحظة التطهير أو الانتشاء المتولد من التوليف الموسيقي والإيقاعي المنظم.

في اسطنبول كما في باقي المدن ذات الإرث الحضاري العريق والانفتاح الفاضح على الثقافات والتجارب العالمية، تتعدد الفرق الموسيقية بتعدد مشاربها وأعضائها وآلاتها، ومن بين ما صادفته وأنا أتجول في اليوم الرابع من أيامي السبعة التي قضيتها في اسطنبول ثنائيا موسيقيًا، أو لك أن تقول فرقة موسيقية بصيغة المثنى، أحدهما ينفخ في الكلارنيت والآخر يقرع طبلًا كبيرًا، إنهما يتناغمان ويتكاملان، وبلا رسميات فإنهما يعبران الشارع ويعترضان السيارات والمارة الذين يجودون عليهما ببعض الليرات ثم يتمان طريقهما.

صادفتهما مرتين في إسطنبول على كبرها، مرة في شارع اسكندر باشا بمنطقة الفاتح ومرة أخرى عند المدخل الخلفي للسوق المصري، فتذكرت ما يقوم به البعض في مدينتي قبل موسم الطائفة الحمدوشية او العيساوية بأيام معدودة بحيث ينتظمون في مجموعات صغيرة ويطوفون على الأزقة والأحياء منذ شروق الشمس، سائلين ذوي المنازل المال، أو قطع السكر التي يستجمعونها ويبيعونها في آخر اليوم لأصحاب الدكاكين من أجل جمع مبلغ الذبيحة (حسب الأعراف تكون “الذبيحة” بقرة متوسطة العمر خالية من العيوب، تقتنى قبل مناسبة “الموسم” بإسبوع ويطوفون بها على الناس لإظهارها لهم قبل نحرها) التي ينحرونها في الموسم أو يتقربون بها لولي صالح أو من أجل تجهيز الزاوية لاستقبال الضيوف من مدن أخرى.

الجميل أن هؤلاء عكس قارع الطبل ونافخ الكلارنيت الإسطنبوليين، يختمون مقطوعاتهم الموسيقية بعد أخذ الأعطيات بدعاء متواتر سواء كانت الأعطية سمينة أو هزيلة، تكاد تحفظه من كثرك ترديدهم إياها في المكان الواحد مرات ومرات.

في الأقوال والأمثال الشعبية يزاوجون بين البلادة والطبل فيشبهون رأس البليد بالطبل بجامع الفراغ، لأنهم توهموا أن رأس البليد فارغ بلا عقل أو دماغ، وربما توهموا جامعًا آخر كالحجم الضخم المشترك بين رأس البليد والطبل، أو بالصوت المرتفع والصراخ الذي يولده البليد عادة عكس الذكي الذي يمتاز بالسكوت والهدوء.

أعود لأتساءل بشكل أدق لم تقرع الطبول بعيدًا عن أدوارها الموسيقية والإيقاعية؟ فأجيب ظانًا لا متيقنًا: إنها تقرع للمتناقضات كلها كالحرب والسلم، والكراهية والحب، والموت والحياة، فهي كالأضداد في العربية التي تحمل المعنى ونقيضه في الآن نفسه، كفعل ضاع الذي يعني الفقد والانتشار، وبان الذي يعني الاختفاء والظهور، ولأن إسطنبول مدينة تحوي الفقر والغنى، والأصالة والحداثة، والرداءة والجودة، فها أنذا أقرع عشرة طبول، لكل موضوع من زيارتي أقرع طبلًا، أصف فيه تلك الزيارة القصيرة لإسطنبول، موافقا كتب الرحلات في الغاية، ومخالفًا لها في المنهج وبسط العبارات، ولهذا وسمت رحلتي الموجزة هذه لإعجابي مرتين بالمقطوعات القصيرة لقارع الطبل ونافخ الكلارنيت الاسطنبوليين، بقرع الطبول زيارة إسطنبول والتي أرجو من الله أن تفي بالمأمول وأن يتلقاها القراء بالقبول.

وها هي استجيب سؤالك يا أ. منير حيث القبول ودلالة النشر فلم أكن سوى سبب نتيجة إهدائك الكريم لأمرر تحربتك في أدب الرحلات ونقل ما فيها من مضامين ومعلومات وآثار اقتطعت ملاحظتك فأردت أن يقرأها الناس عنك وإن كانت في سبعة أيام تنبهت لتلك الأصوات من قرع في رابع يوم من رحلتك،. بهذا أدع للقارئ الكريم جانب من المتعة في الوقوف على الطبول العشرة والسعي لاقتناء هذا الكتاب.